「美しい海を守りたい」

井ゲタ竹内ではもずくの生産地である沖縄の自然を守る

ために売上げの一部でサンゴ礁の海を育む活動に取り組んでいます。

井ゲタ竹内の味付もずくをお客様が購入していただく

ことで、生産者が潤い、産地の恩納村の海が潤い、美

しいサンゴの海が育まれることで海の生態系が潤い、

美しいサンゴの海を見にたくさんのお客様が訪れるこ

とで、美しいサンゴの海を育む活動の共感の輪が拡が

り、美しいサンゴの海が持続可能なしくみで守られ、

更に育まれていく。

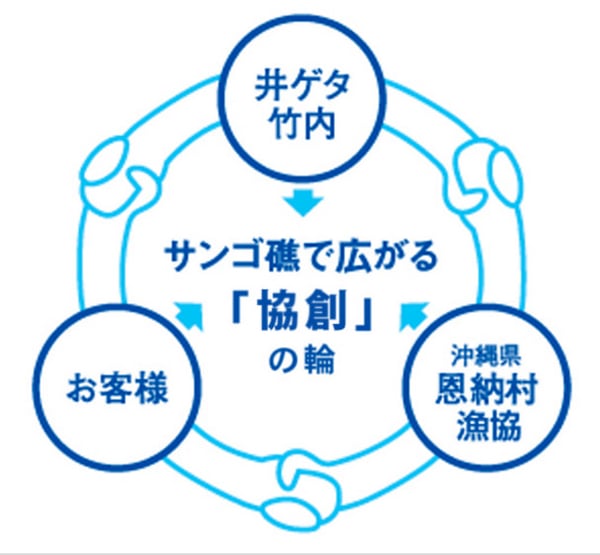

井ゲタ竹内と恩納村漁協の生産者とお客様で、サンゴ

礁の海を育むという共通の価値を「協創」(共に手を

携えて、協力して、創っていく)していくことで、

社会の潤を創っていきたい。井ゲタ竹内は、心から

そう願っており、活動を拡げていっております。

井ゲタ竹内の提唱する「協創」とは、

「コ・クリエーション(Co-Creation)」と同意です。

多様な立場の人たち、ステークホルダーと心を合わせ、

共に協力しながら新しい価値を創出していくことです。

「共に」「協力して」「創る」の意味から「共創」

「協創」とも呼ばれます。井ゲタ竹内は、あえて、

「共」の文字ではなく、「協」の文字で、「協創」

を表記しています。「共」の文字は、いっしょにする、

仲間になる、という意味ですが、「協」の文字は、

さらに踏み込んでその先の行動として

「力を合わせる、和合する」という意味を込めています。

井ゲタ竹内の社名に込めた願いの「井ゲタ型の結束=心

を合わせ、力を合わせる」の精神が、社内だけでなく、

生産者や志を同じくする仲間たちと「心を合わせて、

チカラを合わせて、協力して、社会の潤となる仕組み

を創っていく」。そんな思いを、「協創」の「協」の

文字に込めています。

井ゲタ竹内のもずく製品の売上げの一部は

沖縄県恩納村のサンゴ保全に貢献して

います。皆様のご協力で、今、豊かなサンゴ

礁の森がどんどん広がっています。

もずくの産地沖縄県恩納村は、サンゴ礁が広がる美しい海です。

沖縄のサンゴ礁では今、地球温暖化の影響でサンゴが死ぬ

「白化現象」が頻発し、危機的な状況となっています。サンゴ

が増えるともずくの生育にも良い影響を与えるなど、サンゴ

の再生産を助けることの重要性がわかってきました。

恩納村漁協は1970年の漁協設立当初から、サンゴの天敵のオ

ニヒトデ駆除や、赤土流出防止、海洋汚染監視等々の「海を

守る」環境保全活動に取り組んできましたが、さらに、次の

世代に美しい海の環境を引き継ぐため、より積極的な「海を

育む」取組みとして、1998年からサンゴ養殖に取り組み、

もずくやシャコ貝の養殖に欠かせない漁場の環境保全を積極

的に進め、サンゴを復活させる活動も始めています。

わたしたち井ゲタ竹内はもずくの産地の沖縄県恩納村漁協、

海人(うみんちゅ)の方々と協力して恩納村海域のサンゴ

を増やす環境保全活動に取り組んでいます。今、多くの流

通業界の方々に賛同していただき、サンゴ礁の海を育む活

動の和がどんどん広がっています。

撮影:古谷千佳子