参加者みんなが主役になる

恩納村漁協との里海づくり

恩納村漁業協同組合

沖縄県恩納村は、自然豊かな村です。

恩納村は、沖縄県中央部西海岸に位置する人口約

1万人の村で、恩納村海域は、全域が沖縄海岸国定公

園に指定されています。太もずく、糸もずく、海

ぶどうなどの海藻養殖が盛んです。

2018年7月21日に「サンゴの村宣言」を行い、

2019年7月1日に「自治体SDGsモデル事業」にも

認定されました。恩納村全体で、持続可能な世

界一サンゴと人にやさしい村を目指しています。

海藻養殖のあゆみ

1970(昭和45)年 恩納村漁協設立

1976(昭和51)年 ヒトエグサ初収穫

1977(昭和52)年 5月 太もずく初収穫(県内初、18トン)

1986(昭和61)年度 糸もずく取り扱い再開(9トン)

1986(昭和61)年 井ゲタ竹内との協創関係がスタート

1989(平成元)年度 海ぶどう陸上養殖試験開始(平成6年度より販売開始)

1998年 サンゴひび建て養殖開始(漁協自営事業)

2006(平成18)年度 海ぶどう養殖で沖縄県の拠点産地に認定(水産第1号)

2007(平成19)年度 全国豊かな海づくり大会にて漁場保全で農林水産大臣賞受賞

2007(平成19)年8月 もずくの品種登録出願(恩納1号:恩納もずく)※2011年7月登録完了

2011(平成23)年 第50回農林水産祭で天皇杯受賞(海ぶどう部会)

2016(平成28)年 第36回豊かな海づくり大会で環境大臣賞受賞(恩納村コープサンゴの森連絡会)

2018(平成30)年 第23回全国青年・女性漁業者交流大会で水産庁長官賞受賞(恩納村漁協青年部)

2019(令和1)年 第12回海洋立国推進功労者表彰式にて内閣総理大臣賞を受賞

2020(令和2)年 漁協創立50周年

里海は魚たちのゆりかご

恩納村漁協の里海作り

(漁業活動も生態系の一部)

撮影:古谷千佳子

恩納村漁協の漁業は、「獲る漁業」だけではなく、

もずくやアーサ、海ぶどうなどを「つくり育てる漁

業」が営まれています。その養殖の漁場は、さまざ

まな海に暮らす生き物たちを育むかけがえのない場

所となっています。もずくを養殖する理想の漁場は

、サンゴが生い茂り、アマモがたくさん生える場所

です。養殖もずくの持続的かつ安定的な収穫をして

いくためには、ふるさと恩納村の海の環境も守って

いく必要がある。そんな思いで、恩納村漁協の設立

当初から赤土流出防止やオニヒトデの駆除等の取組

みと、サンゴを増やして海を育む活動を、井ゲタ

竹内とともに行ってきました。

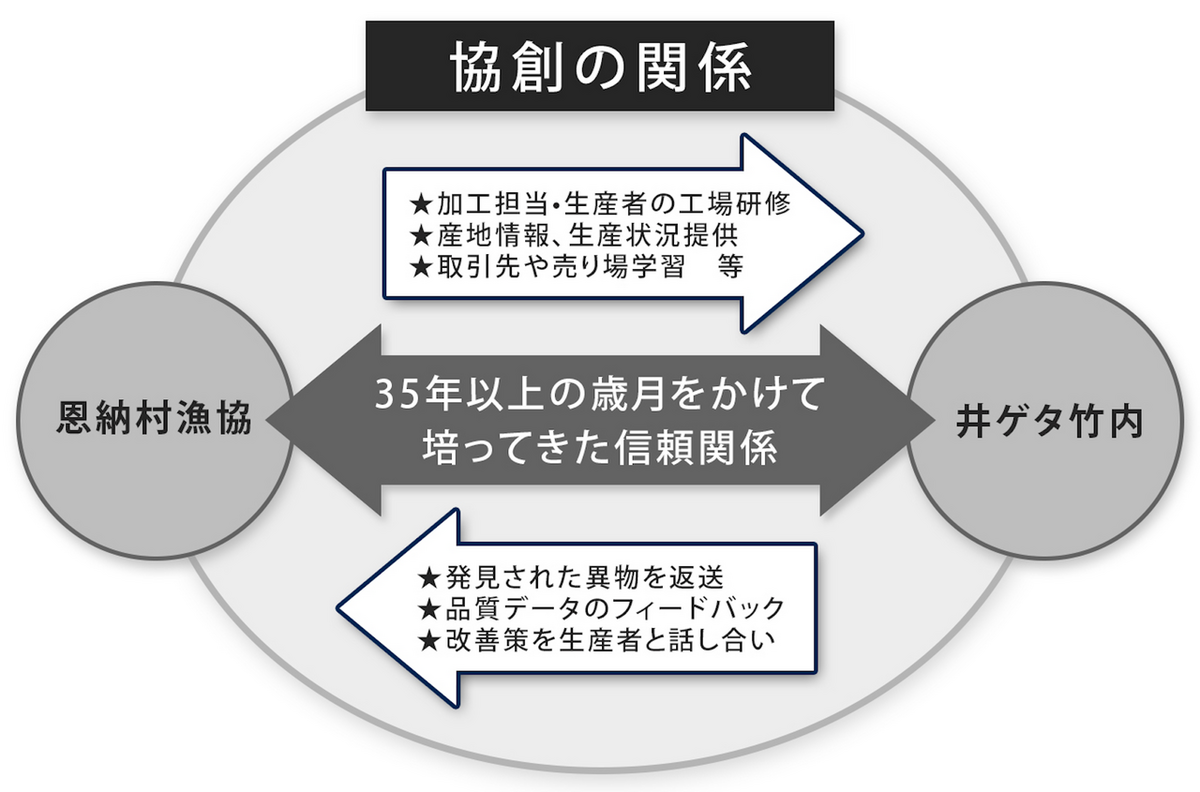

井ゲタ竹内は恩納村漁協と1986年から取引を開

始、35年以上の歳月をかけて、新しい関係づく

りを目指してきました。原料の売り買いの関係

から、消費者(社会)に役立つ共通の目的を持

ち、相互協力による付加価値創造を目指し、互

いに品質を高めあう「協創の関係」を培ってき

ました。品質の良いもずくづくりに関する「協

創」はもちろんのこと、品質の良いもずくを育

むサンゴの生い茂る里海づくりも「協創」で活

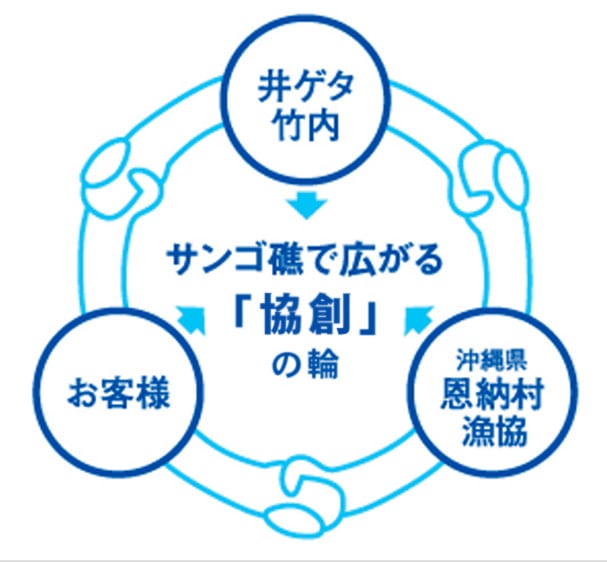

動しております。また、「協創」の輪は、井ゲ

タ竹内と恩納村漁協の2者の関係から、お客様

を巻き込んだ形で「協創の輪」がどんどん拡が

ってきています。

里海という考え方

人の手が加わることで長年にわたって安定的な生態系を保持してきた森を「里山(さとやま)」と呼びます。

「里海(さとうみ)」も、手つかずの自然な海を保存するのではなく、人々が積極的に自然に関わることによって、守り続けられた豊かな海(水産資源・観光資源等)のことです。恩納村漁協は、豊かな海の恩恵により地域の生活が成り立つという、「里海」の理解を広め「里海」づくりに努力をしてきました。

沖縄沿岸の状況

沖縄のサンゴ礁は、生物多様性の面でも水産資源管理の面でも生態系の要です。

しかしながら、

(1)埋立工事や降雨時の陸地からの赤土の流出

(2)オニヒトデ大発生による食害

(3)異常気象による海水温度上昇

などによりサンゴ礁は大きなダメージを受け、地域によっては約7割のサンゴが失われたとの報告もあります。

このような地域のサンゴ礁は自ら再生する力を失っているとも指摘されています。

サンゴ礁再生の取組み

恩納村では、恩納村漁協が中心となってこれらの環境ストレスから海を守るため、魚介類の採取規制という資源管理に加え、

(1)リゾートホテルの排水浄化基準の強化や生活排水の下水処理

(2)赤土流出防止策やオニヒトデの駆除などの漁場保全活動

などを生態系保全活動として長らく展開してきました。

そして、今はこれらの受身の活動から積極的に

(3)サンゴの植え付け事業の展開

をすることにより、サンゴ礁の再生を目指しています。

このような恩納村漁協の取組みは、地域の関係団体の理解につながっています。

「豊かな海」は漁業だけでなく、観光の資源など地域にとって大切な財産であり、健康な海の恩恵を受けてみんなの生活が支えられるという、共通認識に育っています。

人が自然にかかわることで、生物の生産性と多様性を高める「里海づくり」は安定的な漁業活動を支えるうえで非常に大切な事と言えます。

恩納村の里海づくりは生態系に寄与しています。

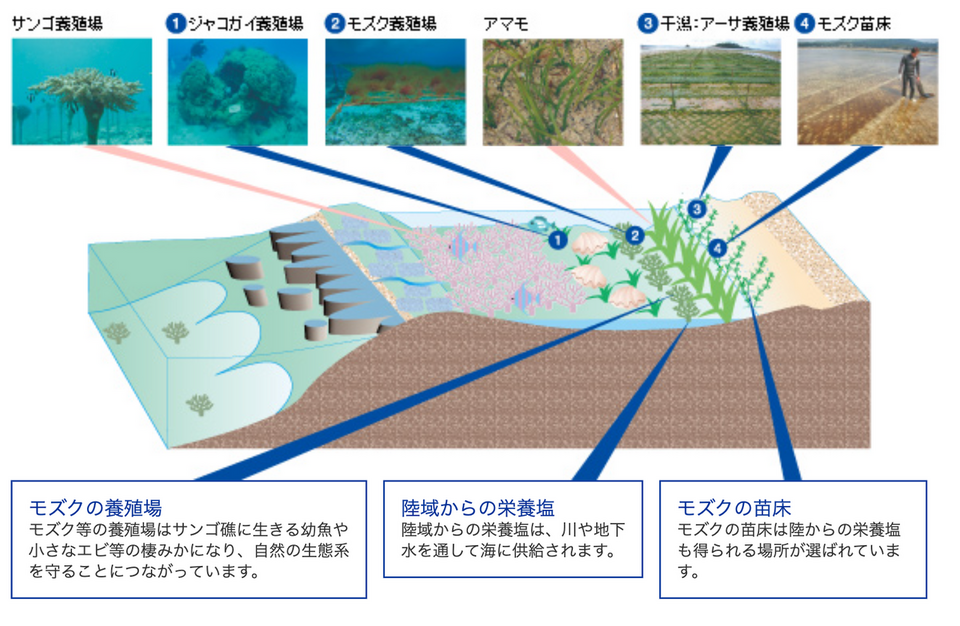

-恩納村の里海の地形-

恩納村漁協は漁協活動(下図1~4)を通じて沖縄の海の生態系を守っています。

もずくやサンゴ等の養殖が棲みかと豊かな食物を提供し、自然の生態系を守ることにもつながっているのです。

※サンゴ礁は、熱帯雨林と並んで、もっとも種の多様性と生産性が高い場所であると言われています。

新たなプロジェクト

「サンゴの豊かな里海を里山から守る取組み」

Honey & Coral Project

「ミツバチがサンゴ礁の海を守る」~恩納村役場とOIST

(沖縄科学技術大学院大学)によるSDGsへの取組み

として、恩納村での赤土対策を、ミツバチが好む花を植

えたグリーンベルトを構築し、養蜂という産業を興すこ

とによって里山から里海へ赤土が流出しにくい持続的な

環境保全活動を模索するという取組みもはじまりました。

里山づくりと里海づくりが繋がり、恩納村の陸と海の両

方が、持続可能な環境改善に繋がる取組みとなり、

世界から注目を集めています。

撮影:古谷千佳子

恩納村漁協の漁協活動

恩納村漁協は、人間の生活と自然の共生を大きなテーマとし、海藻養殖や貝類の養殖など、自然にとって負担の少ない養殖事業に特化しています(これらの漁業活動も自然の生態系の一部となっています)。

サンゴは生態系の要

サンゴからの栄養塩

サンゴは、体内に共生する褐虫藻より栄養を受けており、余った栄養塩は海水に放出されます。

サンゴの役割

サンゴは、生きものへ棲み場所と食べ物を提供しています。海産種の25%はサンゴ礁に頼って

生活しています。

サンゴを脅かす存在

(1)赤土流出

熱帯域に広く分布する赤土は、栄養に乏しく、粒子が細かいことにより流出しやすい特徴が

あります。また、赤土の濁りにより海の透明感が悪くなるとともに、赤土の微粒子が物にく

っつきやすい性質を有することにより、サンゴや海藻に悪い影響を及ぼします。

(2)オニヒトデ

サンゴ礁域では、オニヒトデがたびたび発生し、多くのサンゴが食べられる被害が生じています。

(3)海水温の上昇

地球温暖化による海水温上昇でサンゴが死ぬ「白化現象」が頻発しています。